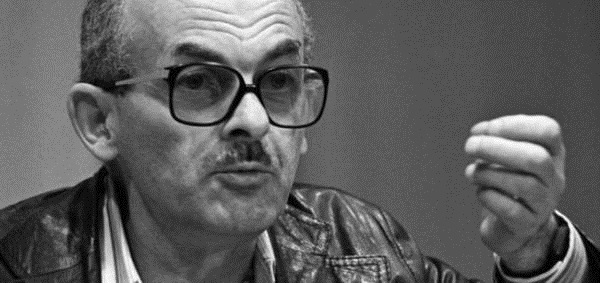

Краткая биография.

Родился 9 мая 1924 года в Москве, в семье грузина и армянки. Его родители были коммунистами по убеждению: отец – видный партийный деятель, мать занималась домом. Когда Булату исполнилось два года, семья переехала в Тбилиси, затем – в Нижний Тагил. Они всегда следовали за отцом, который стремительно делал партийную карьеру. Он занимал важные должности, пока ссора с Берией и ложный донос не перевернули его жизнь. Окуджаву-старшего арестовали, отправили в лагерь и там расстреляли. В 1938 году мать Булата сослали в лагерь в Караганде как жену предателя родины, а вернуться оттуда ей довелось только в 1947-ом.

После ареста матери Булат жил в семье родственников в Тбилиси. Он учился в школе, затем поступил токарем на завод. В 1942 году юноша записался добровольцем на фронт, участвовал во многих жестоких боях. В 1943 году он был ранен под Моздоком. В этот период Окуджава и написал свою первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось».

Когда закончилась война, Булат Шалвович поступил в Тбилисский госуниверситет на педагогический факультет. Окончил его в 1950 году и начал работать учителем в сельской школе. В это время Окуджава постоянно писал стихи, многие из которых затем стали песнями.

Старт его литературной карьеры датируется 1954 годом.

В 1956 году там же, в Калуге, вышел сборник поэзии «Лирика». Стихи Булата Окуджавы понравились. В 1961 году альманах «Тарусские страницы» напечатал повесть писателя «Будь здоров, школяр». В 1987 году автобиографичное произведение было издано отдельным тиражом. В 1969-1983 годах Окуджава опубликовал повести «Глоток свободы», «Свидание с Бонапартом», «Путешествие дилетантов» и другие.

Булат Окуджава занимался и переводами с арабского, шведского, финского языков, переводил, в основном, стихи. До 1961 года он работал редактором издательства «Молодая гвардия» и заведовал отделом поэзии в «Литературной газете».

В начале 60-х Булат Окуджава был одним из самых популярных советских бардов. Его песни «На Тверском бульваре», «Сентиментальный марш» и другие запомнились и полюбились слушателям. Первый официальный концерт Окуджавы состоялся в Харькове в 1961 году. После этого поэт и певец начал активно гастролировать по городам СССР. Исполнитель стал ярким представителем русской авторской песни — это было его основным творческим направлением.

В 1962 году он написал первую песню для кинофильма — это была композиция для картины «Цепная реакция». В 1967 году он был во Франции, где записал 20 своих композиций – они стали основой для пластинки, которая вышла в Париже через год. В 1974 году. Говоря о биографии Булата Окуджавы, следует также отметить его участие в кинематографе.

Булат Шалвович был дважды женат. Последние годы жизни Окуджава провел в Париже. Окуджава всегда считал себя верующим человеком и за несколько часов до смерти принял крещение. Он умер 12 июня 1997 года в возрасте 73 лет от почечной недостаточности в военном госпитале в пригороде Парижа. Похоронили Булата Окуджаву на Ваганьковском кладбище в Москве.

Лев Шилов

Булат Окуджава многолик. Для кого он «дежурный по апрелю» и «часовой любви», для кого автор песни из «Белорусского вокзала» и «До свидания, мальчики», а кто-то помнит восторженные возгласы лисы Алисы и кота Базилио по поводу главной достопримечательности Страны Дураков — заповедного Поля Чудес. Все возрасты, все поколения находят у Окуджавы что-то близкое и насущное. И даже злободневное.

Булат Окуджава един и целен. Когда вслушиваешься и вдумываешься в его тексты, постепенно замечаешь то, что роднит короля сказочного и настоящего, солдата живого и бумажного, — и видишь, как вокруг всех них и каждого из нас зримо стоят три сестры: Надежда, Вера и Любовь. И под управлением последней — во имя первой — играет «маленький оркестрик».

Спустя годы после ухода поэта стало очевидно, что мир Окуджавы крупнее и объемнее того пространства «тихого голоса», в которое он сам себя то ли шутя, то ли всерьез вписывал. Это дало право, например, исследователю его поэзии Леониду Дубшану говорить об «ощутимо символическом» характере поэтической системы Окуджавы, «позволяющем вести разговор о вещах таинственных». Все же для многих из тех, кто пел его песни на кухне под гитару, мурлыкал их себе под нос, смешил ими детей и навевал меланхолию на взрослых, он остается еще-не-классиком, еще частью жизни, мотивчиком, всплывающей строчкой, лекарством — «…и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает…»

http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/okudjava.htm

Белла Ахмадулина:

Покуда жилкой голубою

безумья орошен висок,

Булат, возьми меня с собою,

люблю твой легонький возок.

Ямщик! Я, что ли, – завсегдатай

саней? Скорей! Пора домой,

в былое. О, Булат, солдатик,

родимый, неубитый мой.

А остальное – обойдется,

приложится, как ты сказал.

Вот зал, и вальс из окон льется.

Вот бал, а нас никто не звал.

А все ж войдем. Там, у колонны…

так смугл и бледен… Сей любви

не перенесть! То – Он. Да Он ли?

Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи

в красу чужбин, в чужие дни?

Булат, везде одно и то же.

Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!

Как мною ты любим, мой брат!

Какая долгая дорога

из Петербурга в Ленинград.

Чабуа Амирэджиби:

Булат Окуджава — это заслуженно громкое имя. Жизнь его начиналась в Тбилиси и, я думаю, что эта тбилисская оригинальность, неповторимость сыграла довольно значительную роль в его жизни и в его поэзии. Его стихи и песни, на мой взгляд, до сих пор пронизаны тбилисским духом. Тбилиси — это город контрастов, город добрых людей, город-стык многих культур. Булат Окуджава, живущий в Безбожном переулке — такой набожный и красивый человек! Боже мой, Булат, я передаю тебе самые искренние мои пожелания, я передаю тебе свою любовь и сообщаю тебе, что Тбилиси тебя любит по-старому, как любил тогда, когда твоих родных арестовали и уничтожили. Будь здоров, дорогой мой! Я поздравляю тебя с юбилеем и желаю тебе многих и многих удач. Спасибо, друг мой, за все: за твою поэзию, за твою музыку и за твою жизнь вообще.

Зиновий Гердт:

Я думаю, что лет уж двадцать как я, глядя на людей моего возраста, не думаю: воевал он или не воевал? А до этого всегда как-то думал: вот человек моих лет, вот был он там или не был? Когда я встретился с Булатом, мне как-то было на душе особо отрадно, не говоря о том, что встретился с необыкновенным человеком, огромным явлением русской жизни, а просто еще прибавилось родственности оттого, что он был там. Я очень много прочитал прозы и стихов о той войне. Первый, кто меня совершенно убедил от необыкновенной правдивости, совершенного отсутствия рисовки какой-то или усугубления всего, что было на войне, там хватало просто чистой правды, это был Булат со своей повестью «Будь здоров, школяр». Я так узнал себя, каждый городской мальчик, который был тогда там, конечно, узнал себя, было невозможно не узнать себя. Булат лишен до сих пор — и в песне, и в прозе — лишен совершенно какой бы то ни было рисовки, он даже себя чуть-чуть принижает, что мне гораздо ближе, чем если бы чуть-чуть возвышал. Так прекрасно сложилось в моей жизни, что мы довольно много бывали вместе с Булатом, но надо вам сказать, что мы стучим друг друга по спине и целуемся по какой-то московской актерской даже привычке, но никогда у меня не было минуты, чтобы я не испытывал глубочайшего затаенного пиетета перед этим даже не человеком, а именно явлением жизни. Я всегда думаю, что я живу в то же время, в которое живет Булат. И меня это возвышает. Я очень хочу, чтобы Булат жил долго. Если бы я мог сейчас ему это сказать… Я ему скажу, конечно. Булат, в общем, семьдесят это еще не возраст, мы еще попоем, мы еще почитаем стихи, мы еще постучим друг друга по спине!

Юнна Мориц:

На этом береге туманном,

Где память пахнет океаном,

И смерти нет, и свет в окне.

Все влюблены и все крылаты

И все поют стихи Булата.

На этом береге туманном —

И смерти нет, и свет в окне.

На этом береге туманном —

И смерти нет, и свет в окне.

На этом береге зелёном,

Где дом снесённый вспыхнул клёном,

И смерти нет, и свет в окне.

Все корни тянутся к свободе,

И все поют стихи Володи.

На этом береге зелёном

И смерти нет, и свет в окне.

На этом береге высоком,

Где бьется музыка под током,

И смерти нет, и свет в окне,

Царит порука круговая,

И все поют, не уставая

На этом береге высоком

И смерти нет, и свет в окне.

На этом береге туманном…

На этом береге зелёном…

На этом береге высоком..

Слева направо: Николай Петров, Вероника Долина, Аркадий Арканов, Андрей Вознесенский, Григорий Горин, Инокентий Смоктуновский, Валентин Гафт, Зиновий Гердт, Алексей Баталов, Булат Окуджава, Александр Иванов. Фото из архива Вероники Долиной.

Самые яркие высказывания гениального поэта и просто человека:

*Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду.

*Не в другом, а в себе побеждайте врага — вот и станете вы человеком.

*Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все хотят, как бы чего-нибудь не случилось.

*Святая наука — расслышать друг друга.

*Не делайте запасов из любви и доброты

*И про черный день грядущий не копите милосердие.

*Если бы было две жизни, можно было бы одну посвятить напрасным сожалениям и скорби. Но она одна.

*От предназначенного свыше тоже нужно уметь отдыхать!

*Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет.

*Благородство — это же не звание, не золото, не положение в свете, а свет — в крови.

*Я совершил массу глупостей, впрочем, как всякий нормальный человек.

*Чем дальше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса.

*Искусство все простить и жажда жить — недосягаемое совершенство.

*Чувство меры и чувство ответственности не присущи посредственности.

*Сладость жертвы и горечь вины им тоже не свойственны и не даны.

*Давайте жить, во всем друг другу потакая, — тем более что жизнь короткая такая.

*Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы,

*И горе тому, кто одернет не вовремя нас.

*****

В земные страсти вовлеченный,

Я знаю, что из тьмы на свет,

Сойдет однажды ангел черный,

И крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный, и несмелый,

Прекрасный, как благая весть

Идущий следом ангел белый

Прошепчет, что надежда есть.

*****

Мгновенна нашей жизни повесть,

такой короткий промежуток,

шажок, и мы уже не те…

Но совесть, совесть, совесть, совесть

в любом отрезке наших суток,

хотя она и предрассудок,

должна храниться в чистоте.

За это, что ни говорите,

чтоб все сложилось справедливо,

как суждено, от, А до Я,

платите, милые, платите

без громких слов и без надрыва,

по воле страстного порыва,

ни слез, ни сердца не тая.

*****

… Мне без тебя минута — как столетье.

Но целый век — как миг, когда с тобой…

*****

Наша жизнь — это зал ожидания

от младенчества и до седин.

Сколько всяких наук выживания,

а исход непременно один.

*****

Дом — музей в Переделкино.

Дом — музей в Переделкино.

ОСТРЫЙ УГОЛ

Интервью Булата Окуджавы, данное им в 1995 году, но свежее и сегодня

Война, Россия, Литература… Жизнь

В 1995 году мне и моим друзьям — Аркадию Мазину (А.М.) и Сергею Гранкину (С.Г.) довелось несколько дней беседовать с Булатом Окуджавой (Б.О.) в Иерусалиме. Говорили о войне, о России, о литературе. Многие слова Окуджавы , сказанные тогда, как нельзя более актуально звучат сегодня. Я с удивлением читаю и свой вопрос 1995 года:»Булат Шалвович, с грустью думаю о будущем,которое ожидает Россию.Не возникает у Вас параллель, к примеру, с Германией?» Нынешние параллели — очевидны…

Марк Эпельзафт (М.Э.): Не возникает ли у вас ощущения, что сейчас, на очередном разломе, либеральная интеллигенция ещё более разобщена?

Б.О.: Конечно, есть такое ощущение. Знаете, это объективно существует. Интеллигенция- всегда единицы. В СССР вкладывали в это понятие бог знает что, а интеллигент- это всё-таки состояние души. Настоящих интеллигентов всегда было мало, и они всегда были такими, всегда в одиночку боролись. Пытались что-то отстоять. И даже, скорее, не отстоять, а просто уцелеть. Сохранить себя. Нет, серьёзной силы они никогда не представляли, хотя являлись носителями культуры…

М.Э.: Ваше «Возьмёмся за руки, друзья» об этом, вероятно?

Б.О.: Да. Об этом. Написано было в самое тяжёлое время. Посвящалось очень узкому кругу моих близких друзей, двум-трём людям… А теперь это стали петь все: и жириновцы, и прочий сброд… Поэтому я её не пою.

А.М.: Остались ли люди демократичные, даже не по политическим убеждениям, а в душе, разобщенными, как вы сейчас сказали, или они всё-таки сплотились?

Б.О.: Нет, конечно. Я вам должен сказать, что демократов у нас нет. В России никогда не было демократии, она не знала, что это такое. Но есть люди, которые хотят быть демократами, учатся быть ими. Эти люди разобщены. И, конечно, перед лицом общей опасности (фашизма, национал-патриоизма, советского экстремизма) они пытаются как-то объединяться… Медленно. Трудно. Но пытаются.

М.Э.: Я,к примеру, с грустью думаю о будущем, которое ожидает Россию. Впрочем, это мои личные ощущения и впечатления. А вы как настроены? Не возникает ли у вас параллель, к примеру, с Германией?

Б.О.: Нет. С Германией — нет. Я когда-то уже писал об этом и высказывал своё мнение. История России- история особенная. Это государство, которое долго было рабовладельческим, буквально до наших дней.

Поэтому холопская психология остаётся. Понятие «ДЕМОКРАТИЯ» РАБАМ абсолютно чуждо. Чем можно соблазнить тёмную массу? Её словом «фашизм» не соблазнишь, потому что фашизм отвратителен «исторически». Её можно соблазнить сильным государством. Россия любит мощь. Имперскую. Это и подразумевает фашизм, тоталитарный режим, хотя можно называть это иначе. Вот этим можно соблазнить, тем более в трудной ситуации. Поэтому, конечно, противостоять всё-таки надо. Насколько это возможно, телевидение, отдельные представители интеллигенции, я лично, пытаются что-то сделать.Ну, что я могу сделать? Пишу об этом, говорю об этом…

М.Э.: Но читают и слышат вас те же самые интеллигенты. Единомышленники. Замкнутый круг?

Б.О.: Ну, как -то это, вобщем, расходится чуть-чуть. Хотя, конечно, смешно… Это напоминает мне то же, что было раньше, когда издавали брошюры об отсутствии Бога, а читали это люди неверующие- верущие таких брошюр не читают.

М.Э.: В одном из интервью вы назвали себя атеистом.

Б.О.: Да. Я так воспитан.

М.Э.: Можете ли вы сквозь призму атеизма объяснить, почему в России на протяжении почти всей истории государства непременны насилие, кровь, бунт, смута, рабская психология. Откуда это? Вы искали ответ на этот вопрос?

Б.О.: Да, конечно. Рабская психология, потому как рабовладельческое государство. Много веков. Гены уже нафаршированы этим. Менталитет таков. Раб не мечтает о свободе, он говорит: «Да на хрена мне ваша свобода» А что такое свобода — не знает. Он считает, что свобода- частная воля, делай что хочешь, а я говорю- свобода- это делай, что хочешь, но при этом не мешай окружающим.

М.Э.: Личная человеческая воля — зерно на необозримой ниве Господней?

Б.О.: Да, видимо так…

М.Э.: Но почему всё-таки именно в России? Где истоки?

Б.О.: Очень просто. Почему Европа освободилась от рабства очень давно, а Россия — нет. Не успела освободиться от этого в начале 20-го века — наступил 1917 год, и началось рабство ещё более страшное. Это долгая длительная болезнь, поэтому сорока лет не хватит, чтобы от этого избавиться.

М.Э.: Никакой мистической, метафизической подоплёки Вы здесь не усматриваете?

Б.О.: Нет. Но, я думаю, какие-то специфические особенности характера существуют. Та самая неприхотливость, которую долго воспевали в русском народе,- просто незнание лучшего- она отвратительна и страшна. Другое дело — терпение, когда человек знает, что вот где-то- хорошо, а у него — плохо, но он терпит, потому что обстоятельства таковы. Это уже относится к чувству собственного достоинства. А когда человеку всё равно… Я говорю: «Иван, лужа у тебя перед домом»… «Да, ладно,-отвечает,- хрен с ней, с лужей.» Есть ещё много причин…Пространства, о которых говорил Чаадаев, что это страшная беда России. И всё это вместе. Я думаю, что началось это ещё с чингизхановских времён, как писал Лев Николаевич. Чинопочитание, рабская угодливость перед хозяином.

В России так было всегда. Всегда князь, хозяин, господин, вождь, генсек. На этом всё и строилось. Ну, как этот совершенно несвободный народ так сразу научить свободе? Очень трудно.

М.Э.: Пушкин спорил с Чаадаевым: «Нечего пенять груше на то, что она не даёт огурцов». Западники, славянофилы — вечный спор?

Б.О.: Это естественно. Слава Б-гу, что в обществе есть разные мнения, есть спор на хорошем уровне. А когда сейчас поднимает голову национал-патриотизм-это ужасно, это от безграмотности.

А.М.: Патриотизм и псевдопатриотизм — эти вещи, вероятно, сложно разделить.

М.Э.: У Толстого есть фраза: «Патриотизм- последнее прибежище для негодяев»

Б.О.: Да, есть. Ну, мне здесь трудно спорить с Львом Николаевичем. Никогда об этом не задумывался. Я думаю, что патриотизм — биологическое чувстство. Хочу я или нет — я патриот. Я на этом вырос.

Без этого мне трудно… Меня ужасно поносили за такое биологическое чувство. Я ещё написал, что кошка тоже патриот, когда любит свой дом и не может никуда уйти. «Как это,-орали,- сравнил нас с кошкой, да как посмел!»

М.Э.: Булат Шалвович, и всё же, у вас есть оптимизм по поводу будущего России?

Б.О.: Я грустный оптимист.И живу надеждой, потому что без надежды вообще жить не стоит. Я, единственно, надеюсь, что обстоятельства заставят. Жизнь заставит. Либо погибнем, либо выживем…

А.М.: Булат Шалвович, меня всегда интересовал вопрос: в стихах поэтов, которые воевали, есть нечто общее в стиле и в мироощущении. Самойлов, Слуцкий, Межиров и другие…Это случайно, или всё-таки есть некая духовная общность- то, что накладывает отпечаток?

Б.О.: Прежде всего — на фронт попали юношами. Это особо запоминается. Настолько отложилось,что до сих пор мучает. Конечно, есть разница между теми, кого вы перечислили… Самойлов и Межиров писали на фронте. Я на фронте не писал

М.Э.: Но Вы говорили, что до первой песни, написанной в 1946 году, писали стихи?

Б.О.: Стихи я писал с детства. Но на фронте не писал. Как-то, правда, придумал песенку. Сейчас помню только пару строк:

…Но не гаснул всю ночь огонёк

Потому ль, что мешала усталость

Или фронт был совсем недалёк…

Потом музыку придумал, и мы её тихонечко в окопе пели.

А.М.: А был романтизм по отношению к войне?

Б.О.: Конечно. Мне было 17 лет. Я пошёл воевать с фашистами, был такой красный юноша. Помню, первый раз на фронте мне сказали: «НАШИ ПОШЛИ В АТАКУ». И я сразу представил себе, как в фильме — идут колонны в бой, с ккрасными знамёнами, впереди гордые командиры… А потом выглянул из-за холма, посмотрел: атаковали населённый пункт. И я увидел: бежит человечек с автоматом- падает, потом другой- падает, потом первый поднимается, бежит и снова падает. Меня это так поразило и сокрушило: я-то ждал вдохновенных гимнов, а получилось вот что.Был романтизм.Но он очень быстро сошёл на нет.

М.Э.: Вы рассказали на первом концерте в Иерусалиме о своей переоценке событий Второй мировой, в частности, об изменении вашего отношения к той форме воспевания победы СССР над Германией, которая пока имеет место быть. Многим ветеранам, и не только им, это пришлось не по душе, хотя точка зрения такая существует давно — борьба двух зол,- высказана крупными мыслителями, историками, писателями…Бродский, Зиновьев и многие другие. Можно поподробнее об этом?

Б.О.: Я могу сказать вот что: я ничего дурного в адрес ветеранов не хочу сказать. Сам ветеран. Честно воевал. Был ранен. Пролил кровь. Поэтому к ветеранам у меня самое возвышенное отношение. Но в данном случае я не о ветеранах говорю, а о войне. Война- это грязь, война — это мерзость. Какая бы она ни была. Приходится иногда брать в руки оружие и защищаться от нашествия. Это необходимо, но я не воспеваю войну. Это во-первых. Во-вторых, как я теперь понимаю, это было столкновение двух тоталитарных режимов, выяснение отношений. Да, мы победили, но оказались побеждёнными в итоге.

С.Г.: Вы читали книгу Суворова «Аквариум»?

Б.О.: Читал.

С.Г.: И как вы к ней относитесь?

Б.О.: Очень положительно отношусь, хотя я не специалист в этой области, но я чувствую, что там есть много объективно верного, независимо от Суворова: Советы хотели воевать, но не могли до поры до времени, хотя о мировом господстве и мировой революции мечтали.

Когда я сказал, что книга мне нравится, она интересна, в ней много правды, Суворов, бедный, из Лондона мне позвонил чуть не плача, хотя мы не знакомы. Его все поносят, а мне понравилось. Все хают, но ведь никто всерьёз не опроверг приведённых им фактов.

С.Г.: Как вы относитесь к мысли, что Суворов неправ с моральной точки зрения: у людей, участвовавших в войне, отдававших свои жизни, проливавших кровь и считающих себя героями, отнимать единственное святое для них — по меньшей мере — негуманно?

Б.О.: Они и были героями. Суворов этого не отрицает. Он говорит о том, что Советский Союз был фашистским, тоталитарным государством, которое мечтало о мировом господстве, подавляло личность. Так же, как и Германия. Отличия чисто внешние- у тех свастика, у этих — серп и молот. Там был мерзавец Гитлер, у нас — «гений» Сталин. А суть была одинакова. Две тоталитарные системы схватились выяснять отношения…

А то, что люди защищали своё отечество от иноземцев — так их никто не обвиняет-наоборот.

М.Э.: Вам не кажется, что Советский Союз во многом способствовал появлению и расцвету Третьего Рейха?

Б.О.: Может быть. Научились подавлять на нашем опыте. Строительству концлагерей научились у нас.Западных социал-демократов, в том числе и немецких, Сталин поливал грязью, по возможности сажал. Гитлера называл другом. Поделил с ним Восточную Европу.

А.М.: А может, обвинить тогда страны Антанты, которые оставили Германию униженной и обобранной, в её неукротимом желании реванша.

Б.О.: Может быть, хотя Японию тоже оставили униженной.

А.М.: Но Япония пошла другим путём — экономическим.

Б.О.: Не только экономическим. Например, она отказалась от воооружения… Кроме того, каждая нация имеет свои особенности… Вы же не хотите оправдать возникновение фашизма?

А.М.: Ни в коем случае. Просто зарываться в корни такого сложного и серьёзного явления, как фашизм в Германии, в центре Европы — непростая задача.

Б.О.: Многое, всё же зависит от характера нации и её психологии. Например, в Германии возник нацизм, в Италии- фашизм, в России- большевизм, в Китае — маоцзедунизм. Это явления, внешне отличающиеся друг от друга, хотя по сути одинаковые. Просто приспособленные к характеру нации. Вот и вся разница.

М.Э.: Скажите, уже в 50-ые, 60-ые годы русские мыслители зарубежья так всё это оценивали. Вы это понимали тогда так, как сейчас, или всё-таки чему-то верили?

Б.О.: Верил. Я пришёл к этому постепенно. Что касается русских мыслителей- им было легче высказываться на Западе. Мы тоже шепотом говорили- но то были робкие начала. Я, например, помню, как в 1956 году, когда прошёл 20-ый съезд, я искренне верил, что вот теперь-то начнётся счастливая жизнь. Партия будет прекрасна. Что вот так-то уже и построим коммунизм, заживём счастливо…

М.Э.: Но уже в то время у вас была песня, которая мне очень нравится:

Настоящих людей очень мало —

На планету совсем ерунда…

А на Россию одна моя мама,

Только что она может одна.

Б.О.: Это 1959 год. Дело в том, что уже в 1956-ом году начались разочарования. Я глядел на всё, что происходит вокруг, и понимал, что надежды не оправдались, к сожалению.

М.Э.: Булат Шалвович, как вы относитесь к тому, что кое-кто из российской интеллигенции поддержал акцию в Чечне. Что это, цинизм? Вечная слепота? И мир особо не шумит, как молчал, когда уничтожали евреев, и во многих других случаях.

Б.О.: Я считаю, что Чечня- обыкновенное советское преступление. Власть нынче безграмотна. Все ещё ОТТУДА. Иначе поступать она не может. Привыкла подавлять. Остальные формы взаимоотношений ей незнакомы и унизительны. «Ты не согласен со мной — на тебе по морде» Вот и всё. Схема примитивна и проста. Разговаривать я с тобой не умею и не желаю. Или будешь так поступать- или получаешь по морде.

А.М.: Но до какого-то момента это было не так. Ведь без особого мордобития отпустили республики Прибалтики?

Б.О.: Республики Прибалтики — другое дело. Они лишь несколько десятков лет находились под гнётом. Всегда ощущалась их «иноземность». Это — во-первых. Во-вторых, было серьёзное влияние Запада в этом вопросе. А от Запада уже была какая-то зависимость. Советы заискивали перед Западом и таким образом решили проблему. Кроме того, я должен сказать, что Горбачёв совершил великое дело. Мы пока этого не понимаем. Может быть, и он не понимает до конца. Но совершил: разрушил берлинскую стену, освободил Восточную Европу, Сахарова возвратил из Горького…

М.Э.: А потом всячески затыкал ему рот на съездах и противодействовал.

Б.О.: Он испугался того, что совершил. Он ведь мечтал построить достойное общество под руководством коммунистической партии. Потом всё это вышло из-под контроля.Он уже не мог управлять. Ну, бог с этим, всё равно ему памятник поставят.

А.М.: Давайте возвратимся к Чечне.

Б.О.: Вы знаете — даже не хочется. Это такая мерзость. Меня тошнит, когда я вспоминаю лицо Грачёва2.

А.М.: А вы никогда не видели лица Дудаева?

Б.О.: Дудаев у меня положительных эмоций не вызывает, но разве дело в нём? Это ведь советская ментальность… Просто есть маленький гордый народ, несчастный, который в течении 50 лет прошлого века выжигали и уничтожали. В 1944 году выслали на погибель, а теперь бомбят с воздуха вернувшихся, потому что они с чем-то не согласны. Может быть они и не согласны, может, они не очень хорошие. Зачем же бомбить? — Бандформирования, говорят. Да вся эта Москва — сплошное бандформирование: Люберцы, Солнцево — почему не бомбите?

А.М.: Дело в том, что сам Дудаев — продукт советской системы…

Б.О.: Так его же назначили. Пригласили и назначили. Потом он чем-то не потрафил. Вот и всё.

М.Э.: Давайте сменим тему…Скажите, подъёмы и спады в искусстве… Рушащаяся империя. Ощущается ли общий спад во всех областях искусства в России, в часности, в литературе?

Б.О.: Во-первых, это было всегда волнообразно. Сейчас спад очень резкий. Совершенно новое качество жизни. Надо приспосабливаться, жить как-то иначе. Такова эпоха. Что-то, конечно, теряется…Теперь, если говорить о писателях, исчезла совершенно нелепая организация- Союз писателей.

М.Э.: Как в вашей песне: «…Министерство Союза писателей…».

Б.О.: Да-да. Он был создан специально, чтобы удобно было за всеми следить. В основном туда принимали людей, лояльных режиму и воспевающих его. Пусть плохой писатель, но раз свой человек- его надо принять. Если их не печатали- они звонили в ЦК партии и жаловались. Из ЦК звонили в издательство и говорили: «Надо издать. Он — писатель.» Теперь всё это кончилось, звонить некому- ни горкомов, ни-обкомов-ничего этого нет. Кому жаловаться? Его не печатают. Он озлобляется. Объединяется с другими такими же, как он, и создаёт Союз писателей России, чтобы бороться с евреями, интеллигентами.

А.М.: Как же это так, совсем не по теории. Когда бытие было не просто спокойным и стабильным — то, что мы называем сейчас «застой», культурная жизнь была на подъёме, а когда начались потрясения, бури, боль — всё, что должно провоцировать творчество…

Б.О.: Я думаю, это не так. Творчество вообще нельзя спровоцировать.

А.М.: Значит, сейчас период шока?

Б.О.: Да. Всё осмыслится после. По свежим следам пишут только журналисты.

А.М.: И всё-таки, например, кто-нибудь из современных поэтов работает успешно?

Б.О.: Если говорить о поэзии, а не о политике — да, конечно… (к М.Э.) А вы, вероятно, пишите стихи?

М.Э.: Да, начинаю понемногу…

А.М.: Я тоже пишу.

Б.О.: И вы?.. Ну, что ж, ребята, жаль, что так наспех всё. Разговор серьёзный, интересный. Давайте завтра продолжим.

М.Э и А.М.: Спасибо, Булат Шалвович, до встречи.

2.

Б.О.:… Хм, парадокс… Я люблю красное сухое вино, а по здоровию нельзя — водку не люблю, а можно… Помню, был я когда-то начинающим журналистом, работал в калужской газете. Как-то в Калугу приехали два московских поэта- Наровчатов и Михаил Львов… Я был в полуобморочном состоянии, боялся к ним подходить. Мне было поручено опекать Львова. Я его водил по Калуге и всё время думал: «Что бы такого умного сказать?» ничего не вспоминалось- мне было стыдно. Потом пришли в областной театр— там был литературный вечер. Сели рядом. Львов всё время молчал, а я всё напрягался и думал «Что бы такого сказать?» И вдруг Львов спрашивает: «А кто вот та девочка?» У меня просто все страхи прошли. Вот такая история…

А.М.: Булат Шалвович, вы говорили, что с момента написания стихотворения до создания песни проходит время, что мелодия не является чем-то определяющим. Какое место занимают в Вашей жизни стихи, положенные на музыку? Вы считаете себя автором песен? Певцом?

Б.О.: Теперь-то я понимаю, что я автор песен. Раньше этому значения не придавал. Некоторые стихотворения, скажем, одно из 30-ти, возникало желание исполнить под аккомпанимент. Вот и всё.

А.М.: А бывало так, что какое-то стихотворение вам хотелось положить на музыку, но не выходило?

Б.О.: Сколько угодно. И сейчас это есть.

А.М.: А наоборот?

Б.О.: И наоборот бывало. К примеру, песню о Лёньке Королёве я написал утром в уборной за десять минут. Музыку и стихи.

М.Э.: Одно из любимых мест Моцарта для создания шедевров… Кстати, во многих ваших песнях музыка и стихи неразрывны и органичны.

Б.О.: Может быть, хотя я не могу себя анализировать. Неприлично, да и это как раз ваша задача. Хотя я себе цену знаю. Теперь-то я начинаю это как-то обдумывать. Но я должен сказать, что стихи под музыку — это хобби, это не главное. Главное — проза и стихи. А песня — так.

А.М.: Иногда хобби захватывает человека больше, чем профессия.

Б.О.: Был такой период в моей жизни, сейчас — нет.

М.Э.: Многие ваши мелодии чудесны и запоминаемы, они подчас гораздо удачнее мелодий профессиональных композиторов.

Б.О.: Может быть. Я же эту мелодию к своим стихам придумал. Выражал себя. Хотя, когда я сейчас слушаю свои вещи в оранжировках некоторых музыкантов, оркестриков, то понимаю, что не такой я уж плохой композитор — что это я оправдывался постоянно по этому поводу?.. Многие исполнители раньше хватались за мои песни, исполняли, но публика принимала их холодно, несмотря на оркестровый аккомпанемент, хорошие голоса.

М.Э.: А вы позволяли это делать? Высоцкий, к примеру, не позволял.

Б.О.: Почему нет. Ради Бога. Пожалуйста. Это не значит, что мне всё нравилось. Я им был признателен за внимание. Правда, они удивлялись, что меня, неумеющего петь, принимали хорошо, а их — умеющих — совсем нет. Дело в том, что у них отсутствовала авторская интонация.

М.Э.: На мой взгляд, вас хорошо исполняют Елена Камбурова, Лариса Герштейн.

Б.О.: Не всё, но некоторые вещи — прекрасно. Валя Никулин тоже: некоторые вещи прекрасно, а некоторые слишком по — актёрски. Не хватает, вероятно, авторского отношения.

М.Э.: Литературные критики очень любят прослеживать влияния и аллюзии в литературе, считая, что предметом литературы является сама литература. Как вы относитесь к деятельности литературных критиков?

Б.О.: Во всём необходим талант. Талантливый человек интересен. Неодарённый- нет. А критика, вероятно, нужна как связь между литератором и читающей публикой. Но если критик советует, как я должен писать, мне это неинтересно. Серьёзные критики так не должны работать.

М.Э.: Следите ли вы за литературным процессом в России?

Б.О.: Я не могу сказать, что очень много читаю. Но если мне подсказывают, что появилось нечто интересное — тогда смотрю.

М.Э.: Вы не могли бы назвать поэтов, вызывающих у вас интерес в данный момент?

Б.О.: Мне интересны те же, кто был интересен раньше.

М.Э.: А молодые? Кибиров, Седакова, Кенжеев, Кекова и другие?

Б.О.: Они пока экспериментируют, ищут, своего острова ещё не открыли. О таланте можно говорить, но о том, что он состоялся — пока нет. Бахыт Кенжеев достаточно интересен. Кекову не читал, хотя слышал о ней.

А.М.: Как Вы относитесь к мысли, что наиболее яркие и талантливые писатели и поэты вынуждены были оказаться на Западе?

Б.О.: Как я могу ответить, когда сам имею отношение к этому цеху? Саша Галич, когда уехал, в первом же интервью «Свободе» сказал, что с его отъездом в России больше никого не осталось. Я был сокрушён. Да, Войнович замечательные вещи пишет в Мюнхене, Бродский — в Нью-Йорке… В России много ярких талантливых людей осталось… Это не от географии зависит, а от таланта и состояния души.

М.Э.: В связи с этим, как вы думаете, для художника неспособность бороться за свободу воображения, уступки самым разным силам, даже высшим, молчание — это смерть?

Б.О.: Может быть… может быть.

А.М.: Существует ли некая духовная близость между уехавшими писателями и теми, кто остался в России?

Б.О.: Лично для меня не существует границ. Маленький земной шарик. Один живёт там, другой здесь. Какая разница. Есть великая русская культура, на которой всё это держится — а деление по категориям, месту жительства, национальности — смешно.

М.Э.: Вы сотрудничали в 70-е — 80-е годы с журналом «Континент». Не могли бы вы рассказать поподробнее об этом?

Б.О.: Я не сотрудничал с «Континентом» — я дружил с Максимовым. Ещё до «Континента» у нас была 40-летняя дружба, но потом она оборвалась… Мне стало отвратительным его желание всех облить грязью.

М.Э.: В Вашей новой книге есть цикл зарисовок, впечатлений, стихов, связанных с путешествиями по миру. Япония, Турция, Америка…

Б.О.: В Америке я бывал часто. С концертами. И даже с лекциями выступал. Обстоятельства сложились смешные. Меня пригласили… Я думал, что еду выступать, а выяснилось, что пригласили читать лекции. Пришёл в полуобморочном состоянии в аудиторию, где собралось много студентов, аспирантов, профессоров, которые встретили меня апплодисментами. Я им сказал, теряя сознание, что никогда в жизни не читал лекций и не знаю, как это делается, просто не мог отказаться от поездки в Америку. Они начали хохотать. Что делать — не знаю. Они хохочут. Я в панике говорю: «Если хотите, я буду вам рассказывать свою жизнь. О моём окружении.О литературных пристрастиях. И начал рассказывать. Это продолжалось дней десять. Они приходили, платили деньги за лекции. Слушали, потому что всё это им было в диковинку. Как я вступал в пионеры, как воевал, как влезал в литературу — и многое другое.

А.М.: В Израиле подобных предложений вам не делали?

Б.О.: Нет. К счастью, не делали. Да и сейчас я уже о многом написал в своих биографических вещах.

М.Э.: Кстати, о лекциях… В 70-е- 80-е годы Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко очень часто ездили читать лекции в Америку. Традиция была такая.

Б.О.: Вероятно, они это умели…

М.Э.: Вы переводили Агнешку Осецкую с польского — знаете польский?

Б.О.: Нет. Переводил с подстрочника.

М.Э.: А вообще занимались переводами?

Б.О.: С целью заработать. Как творческая работа — это меня не привлекает. Самойлов, к примеру, был блистательный переводчик. Он занимался этим до самой смерти. Это было удивительно. Я очень плохой переводчик, поэтому переводил в основном плохих поэтов. Их переводить легче. Не нужно столько усилий тратить. А деньги платят одинаково — и за хороших, и за плохих. Переводил всё по подстрочнику. Совсем немного знаю английский. Однажды дошло до абсурда. Ко мне приехал грузинский поэт. Попросил меня сделать переводы. Я сделал. Выпустили книжку. И вдруг начался скандал. Грузинские поэты сказали, что и не поэт он вовсе. Переводы — то получились хорошие, а поэта такого никто и не знает. Вот ведь как бывает.

М.Э.: Много поэтов и писателей оказываются, как злобно сказал Набоков, «на полках Летейской библиотеки».

Б.О.: А этот тем более.

М.Э.: Существует ли сейчас среди литераторов России тоска по Золотому веку русской литературы?

Б.О.: Я не думаю, что есть какая-то тоска. А разве в Пушкинские времена говорили о том, что живут в Золотом веке? Господь скажет, какой это век. Это не наша задача. Да и вообще, серьёзный художник никогда не пишет для кого-то. Он пишет не для, а почему. Иначе не может выражать себя. А если художник начинает задумываться о читателе, о зрителе, да ещё, не дай бог, старается ему потрафить — всё кончается на этом.

М.Э.: Набоков вообще говорил, что ему не важен читатель как таковой,но важен диалог с отдельным достойным читателем.

Б.О.: Так и должно быть. Меня волнует отношение ко мне. Для меня большая честь, когда я интересен кому-то, но стараться угодить?…

М.Э.: Поэты так называемой «питерской школы», в частности, Бродский, упоминают, что им во многом ближе Баратынский, нежели Пушкин. А вам?

Б.О.: Нет. Для меня Александр Сергеевич остаётся непревзойдённым. К Баратынскому прекрасно отношусь, но для меня это несоизмеримые величины. Пушкин — Явление, а Баратынский — хороший поэт. Я думаю, что у Пушкина было удивительное качество — самоирония, которого не хватало даже Лермонтову.

М.Э.: Как вы относитесь к современной русской авнгардистской, концептуальной, иронической поэзии?

Б.О.: Всё зависит от таланта. Александр Сергеевич в свои молодые годы был модернистом по сравнению с Державиным, Херасковым. Благодаря своему огромному литературному таланту стал явлением. Возьмите футуристов. Среди них был ярко одаренный Маяковский. Хотя мне его поэзия чужда, но объективно я это понимаю. А где Бурлюк? Где Кручёных? Где Каменский? «Измы» меня не волнуют.

М.Э.: Поэт Алексей Лосев как-то написал, что большинство авангардистов просто не умеет писать интересно…

Б.О.: Есть, конечно, элемент выпендрёжа. Желание самоутвердиться, устроить шухер, чтобы о тебе заговорили. Это результат тщеславия,а не честолюбия. Честолюбивый человек стремится Быть, а тщеславный стремится слыть. Как-то меня ругал один совершенно неизвестный критик. Не ругал даже,а поносил. Я написал четыре строчки:

Чтобы известным стать-

Не надобно горенье,

А надо обосрать

Известное творенье…

Такая вот была история.

А.М.: Мысль, превратившаяся в наши дни едва ли не в аксиому, о некой особой паталогической гражданственности, политизированности русской поэзии: Некрасов, Маяковский и.т.д.

Б.О.: А если человек пишет прекрасные стихи о розе, разве это не выражение гражданских чувств, гражданских настроений?.. Что касается политизированности — русская поэзия всегда этим отличалась. Это было в ней заложено. И сейчас у ряда поэтов это есть. Я, например, за последние десять лет написал 5-6 стихотворений агитационно-листовочного плана. Они слабоваты. С привязкой ко времени. В свою книгу избранных стихов я бы их не включил. Было у меня одно стихотворение маленькое:

Кухарку приставили как-то к рулю —

Она ухватилась, паскуда.

И люди забегали по кораблю,

Надеясь на новое чудо…

…Кухарка схоронена возле Кремля,

В отставке кухаркины дети.

Кухаркины внуки стоят у руля-

И мы, безусловно, в ответе.

Такая агитка была написана к очередному съезду депутатов.

М.Э.: Такие популярные, эстрадные, что ли, поэты, как Евтушенко и Вознесенский, создали очень много политизированных вещей просоветских. Коньюктура?

Б.О.: Я не судья. Что касается Евтушенко — он не был коньюктурщиком. Он одарённый человек, создал целую эпоху в нашей поэзии, правда, он совсем небольшого ума человек. Но делал всё искренне.

М.Э.: У меня ощущение, что эти поэты не смогли отказаться от своего официального признания ради правды, как это сделали многие арестованные либо высланные художники.

Б.О.: Если я буду в этом плане их защищать, то я должен защищать и себя, я же не отказался, не уехал.

М.Э.: Но вы же не писали таких вещей.

Б.О.: Не писал. Но в 1956-ом году я вступил в партию, уже говорил об этом. Через год я понял, что надежды тщетны, но из партии не вышел, потому что «убили» бы меня и мою семью. Жил двойной жизнью.

М.Э.: В фильме Рязанова о Высоцком Евтушенко говорил что-то про «сына русских степей», про «вяликий и магучий русский дух» и тут же заверил телезрителей, что ни большим поэтом, ни большим актёром, ни «мелодистом» Высоцкий не являлся. Странная позиция многих советских литераторов. А Бродский, к примеру, очень ценил Высоцкого именно как поэта.

Б.О.: Евтушенко — человек с недостаточным вкусом. Это по его прозе заметно. Да, вкус у него хромает. Что касается Высоцкого, то я могу сказать вам, что Володя начал становиться поэтом за несколько лет до cмерти. А до этого так в приличной компании всякий мог написать, ну, может не так, в общем, много у него было хлама, воды.

Ну, что это было? Актёр популярный, страдающий человек. И всё это с хрипом вырывалось. Какие бы слабые стихи не были, а страдание импонировало состоянию душ.

А.М.: С Шевчуком так было несколько лет назад.

Б.О.: Да. Кстати, с Шевчуком познакомился недавно. Он оказался очень симпатичным человеком, хотя искусство его, манера пения мне чужды, но личность весьма интересная.

А.М.: Большинство тех, кто считает себя серьёзными литераторами, называют рок,в частности, русский, «молодёжной субкультурой», и это максимальная оценка с их стороны.

Б.О.: Я ничего не могу сказать по поводу рока. Я в нём ничего не смыслю. Он мне чужд и неинтересен. Хотя я не вправе его отрицать, вижу интерес к нему. Но я путаю группы. Я их не различаю. Особенно, когда видишь рок-музыкантов с длинными волосами, грязных, одинаковых.

М.Э.: Видимо, имеются в виду ещё и тексты русских рок-музыкантов, к примеру, Гребенщикова.

Б.О.: А Гребенщиков для меня не рок-музыкант. Он представитель авторской песни. Я воспринимаю его как поэта, поющего свои стихи.

М.Э.: И есть, на ваш взгляд, интересные?

Б.О.: Есть, как и у Макареаича! У него есть интересные стихи, которые он поёт под гитару. А то, что он делает с ансамблем, меня совершенно не касается. Я очень далёк от этого. Я человек старомодных пристрастий и вкусов. В музыкальном своём развитии остановился на Рахманинове, но мне нравятся и некоторые вещи Шостаковича. Хотя рок начинался с «Битлз», мне они были симпатичны своими интонациями. Я их как рок не воспринимал.Видимо, всё зависит от таланта. Ведь вторичных музыкантов в рок-музыке такое обилие, что просто невозможно…

М.Э.: У меня сложилось впечатление, что вы любите Моцарта, он вам близок по состоянию души.

Б.О.: Я не очень много знаю о нём, хотя, конечно, кое-что читал. Да, действительно, Моцарт мне близок.

М.Э.: И в последней вашей песне снова Моцарт…

Б.О.: Мог быть и не он.

М.Э.: И всё-таки Моцарт?

Б.О.: Да… Всё-таки Моцарт.

М.Э.: Борис Чичибабин писал:

«О, скажет ли кто — отчего

Случается часто —

Чей дух от рожденья червон-

Тех участь несчастна».

Видите ли вы закономерность в том,что у людей достойных, имеющих большой талант жизнь складывается трагично во многих случаях?

Б.О.: Этого я не знаю, но знаю, что невозможно совместить удобство, богатство и удачу в искусстве.

М.Э.:

«Он жизнь любил не скупо,

Как видно по всему.

Но не хватило супа

На всей земле ему…»

Б.О.: Да.

А.М.: А может, вообще не следует выводить из этого какую-то закономерность?

Б.О.: Наверное.Это же не давление,которое можно измерить.Всё индивидуально.Мне не хочется разглагольствовать, делать вид,что я размышляю.

У меня,например, жизнь никогда не была лёгкой,богатой, но я от этого не страдал, я считал,что так и должно быть. Может,это моё грузинское легкомыслие. Кстати, вы знаете, чем отличается грузин от армянина?

… Бедный, грязный, небритый грузин просыпается на рваной скомканой простыне, оглядывает неубранную квартиру. Выпивает стакан красного вина, завтракает ложечкой лобио, моется, бреется, надевает свой единственный костюм, галстук, чистит ботинки. Идёт в город, становится у входа в лучший ресторан и начинает раскланиваться со знакомыми…

Грязный, потный, усталый армянин с множеством авосек заходит в свою квартиру, там — дорогая мебель, роскошные ковры, изобильный стол, ухоженная жена, умытые дети. Он моется, бреется, надевает лучший костюм и садится за стол.

С.Г.: А вы чувсвуете свою принадлежность к Армении, Грузии?

Б.О.: Конечно, особенно с возрастом. До этого я был русский, Иван Иванович *по ощущению, и только к старости появилась потребность к сближению, хотя мне, например, всегда нравились грузинская кухня, обычаи…

С.Г.: Война в Армении и Грузии — это не ваша проблема?

Б.О.: Это моя проблема. Не только потому,что в Грузии и Армении. А в Чечне что происходит?

С.Г.: В Чечне немножко другое.

Б.О.: Всё равно: там и там гибнут люди, льётся кровь. Хотя я помню, как в Грузии легко могли сказать: «Он армянин, но очень хороший человек».

А.М.: Это и у русских с евреями случалось и наоборот.

Б.О.: Да, было. А когда позволили делать что хочешь, это усугубилось.Меня это огорчает, но не удивляет. Отношения абхазцев с грузинами. Армяне и азербайджанцы. Всегда говорилось — дружба народов, лёгкий флёр благополучия витал, а когда палку убрали — всё это бурно вырвалось наружу.

С.Г.: У вас нет ощущения, что армяне в Карабахе воюют за свою независимость и свободу?

Б.О.: В какой-то степени. В такой же, в какой ощущение, что азербайджанцы воюют за свои территории.

С.Г.: Значит, правых и виноватых нет, война есть война?

Б.О.: Да. Правых и виноватых нет. Хотя в Армении живут сёстры. Мучаются. Да и ислам мне совсем не близок. Знаете, меня как-то спросили: «Любите ли вы народ?» Я ответил: «Да, отдельных представителей».

С.Г.: Как вы относитесь к постулату о том, что война есть естественное состояние человечества. Ведь каждому приходится решать вопросы войны и мира. И вам тоже?

Б.О.: Изучая историю, можно об этом задуматься, но меня другое удивляет: как могла Англия отказаться от всех своих колоний и никому не угрожать с тех пор? Что это такое? Особенность нации? Цивилизация? Уровень культуры? Если это уровень культуры, значит, мы должны молиться о том, чтобы все страны постепенно достигли такого уровня, то есть состояния понимать, что война — это плохо, что это — бред, что другого нельзя подавлять. Как это сделать? Чем более дикое государство, тем оно более склонно бить в морду.

А.М.: Считаете ли вы, что за последние два века гуманизм всё-таки набирает силу?

Б.О.: Да, есть прогресс. Хотя бы в том, что Европа объединяется, пусть и на экомической основе — не пытается что-то делить. (Я исключаю Югославию — это другой уровень).

С.Г.: Скажите, Россия — это Европа?

Б.О.: Россия — это дикое общество. И не стоит смотреть на отдельные успехи в культуре, в науке — это ещё ни о чём не говорит. В 19-м веке была создана великая литература, великое искусство, но кем — дворянским обществом. Потом его уничтожили. Да и само оно захирело.

С.Г.: Вы чувствуете разницу в настрояниях аудитории здесь и в России? Это разная публика?

Б.О.: Думаю, одинаковая. Моя публика — особая. Везде одинаковая. Это — нищие интеллигенты.

С.Г.: Здесь у гостиницы стоял человек, который 25 лет живёт в Израиле. Я сказал ему, что иду на интервью с вами. «Окуджава — это моя молодость». Так он сказал, хотя русский у него уже хромает и о России он не особо вспоминает. То есть для многих вы остаётесь одним из символов России…

Б.О.: Я не обольщаюсь на свой счёт. Восторги на концертах в США, Израиле — в этом есть, конечно, элемент ностальгии. В Москве отношение более сдержанное. Есть, безусловно, уважение, любовь — но спокойнее.

М.Э.: Вы в Москве выступаете?

Б.О.: Стараюсь не выступать. Нет новой программы.

М.Э.: Ваше отношение к тому, что происходит в Театре на Таганке?

Б.О.: Я скажу вам вот что: Любимов очень тяжёлый человек, иногда невыносимый… Но делить созданный им театр, да ещё с помощью ОМОНа — это преступление. Не нравится тебе что-то — честно уйди, создай собственный театр. А то, что сделал Губенко, за гранью порядочности.

А.М.: Вы можете сравнить ваши ощущения от посещений Японии, США, Израиля?

Б.О.: В Японии у меня не было таких аудиторий. Было 200 человек, 20% русских- остальные японцы, которые что-то обо мне слышали. В Японии я был один раз. В Америке — тоже немного. Меня эти страны поразили. Израиль меня поразил. А Европа — нет. Я ведь привык замечать достоинства, а не недостатки.

С.Г.: В какой стране вы чувствуете себя лучше всего (не включая Россию)?

Б.О.: У меня есть такая любовь — это Польша. Первая зарубежная страна, где я побывал — а поляки меня уже знали и любили.

М.Э.: Все мои бабушки и дедушки бежали в 39-м году из Польши в СССР, спасаясь от немцев.

Б.О.: А потом не попали в Магадан? У меня есть друзья этого «призыва»…

М.Э.: Попали. Прадеды и прабабки там и остались…

С.Г.: Может быть, это как-то связано ещё и с галичевскими песнями о Польше?

Б.О.: Нет. К Галичу я отношусь сдержанно. Поэт он блистательный, но как личность он мне не симпатичен. Галич был барин, сноб, бабник. С ним невозможно было нормально общаться (в отличие от Володи Высоцкого). Он любил выпить, желал быть центром компании… Когда уехал — дал интервью «Свободе», где сказал, что с его отъездом в России более никого не осталось.

М.Э.: Вероятно, имелся в виду вовсе не литературный аспект?

Б.О.: Нет. Спросили о литераторах. Вобщем, я сдержан относительно Галича.

С.Г.: Как вы относитесь к Иерусалиму?

Б.О.: С большим интересом. Для меня это грандиозный памятник Истории. Дух захватывает. Но жить я здесь не смог бы. Мне Тель-Авив ближе. Он без особых претензий. Он больше город… Я, к примеру, очень люблю Петербург. Приезжал, изучал… А жить мог только в Москве. Теперь, кстати, и в Москве не могу… В Израиле мне интересно всё — как в Индии.

А.М.: Существует ли для вас такая вещь как предназначение?

Б.О.: Да. У меня даже есть стихи на эту тему:

История — перечь ей, не перечь-

Сама себе хозяйка и опора.

Да здравствует — кто может уберечь

Её труды от суетного вздора…

Да — не на всех нисходит благодать.

Не всем благоприятствует теченье…

Да здравствует, кто может разгадать

Не жизни цель, а свет предназначенья…

М.Э.: Вы жалеете о чём-либо, что совершили в прошлом? Возникает ли желание вернуться туда, чтобы что-нибудь исправить?

Б.О.: Да. Жалею. Я столько натворил за свою жизнь глупостей и безобразия. К сожалению, никуда вернуться уже нельзя.

Спасибо, Булат Шалвович, долгих Вам лет и здоровья. Всего доброго.

Примечания:

1 — Имеется в виду ж-лист Дов Конторер и ультра-левый профессор Иерусалимского университета.

http://www.krugozormagazine.com/show/bulat.3031.html

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.